毕业后的一些碎碎念

18年广东考生进入中大,当时是综合评价进入材料学院的。咋说呢,往后四年的日子是当时只是高中生的我所不能想象的。

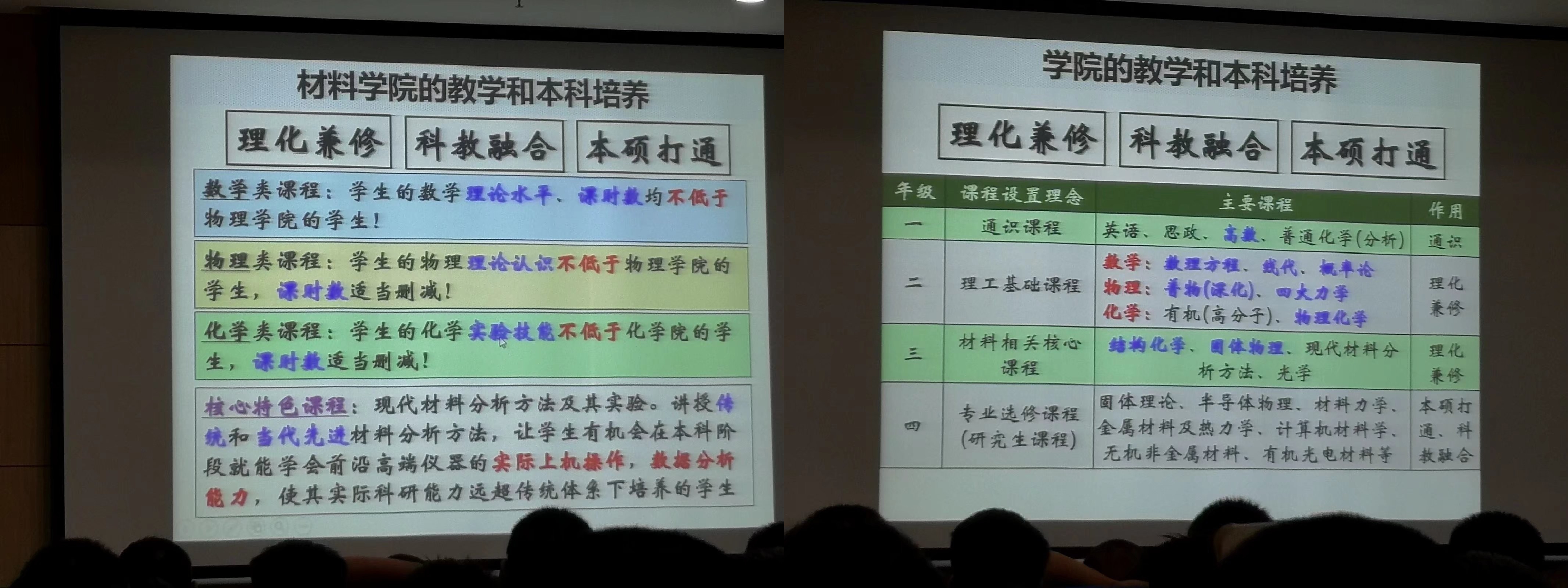

首先就是材料学院了,深圳校区,不过我一年半是在东校渡过的。一入学,时任院长就跟我们说起做材料要理化兼修,要懂实验技术,所以课程上安排了四大力学,数理方程,四大化学啥的课程,当时懵懵懂懂就觉得课程好多,如今回想起来,要是学院硬件建设和这些想法同步的话,毕业生的技能竞争力上确实在国内算少有的(从我当时保研面清华深的理论化学老师时能感觉出这种课程的稀缺与竞争力)。

不过自己不怎么喜欢材料研究,但中大够大,有很多试错机会,所以当时就以材料学院学生身份去加了物理学院量子光学的课题组(这是我本科收获最多的经历与美好记忆),再往后自己就是在量子信息方面越走越远了。不过虽然如此,在材料学院,我印象最深的还是大三时候,上现代材料分析,也就是这门课让我现在即便不在材料了,即便本科大部分科研训练都是量子信息,但我依然认为自己曾经确实是个材料人。就是当时学了拉曼光谱,XRD,TEM一类表征理论,而后又被学院包车拉去松山湖材料实验室亲手测数据,分析正在被学界研究的材料,从中学习这种现代表征方法。这一段经历很难得,毕竟这个教学经费实在太高了。(教育部高校财政预算每年第四或者第五的地位确实是很实在的)

中大很大,三个校区虽然有很多同质的学院,但当自己逐步能以专业人角度看待的时候,确实发现了这些学院的差异。庞大的学科布局也给了很多实现科研报复机会,比如说天琴,三艘船,还比如说中大谱仪。另外在光明区,深圳综合粒子研究中心在推进产业光源的建设(中大老师也会参与进去),这些都给了学生很大的实践机会。

当然了话说回来,自己现在在别的学校读书了,再回头看看中大。自我感觉中大在产业的影响力确实比较弱,我想这个应该就是中大缺少工科缘故吧。少了工科,就缺少一些校企合作机会,企业横向不多,企业能给中大学子提供的专业对口实践机会自然比起一些工科强校有些差异。不过万事开头难嘛,上面提到的那些大科学装置基础设施建设也是面向产业,面向基础研发,也就是俊俊校长上任后才逐渐完善的,距离真正发挥效用还是有一些年份。时值国家要建设大湾区,作为中大学子来说,还是保持期待。